基本信息

姓名:卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung)

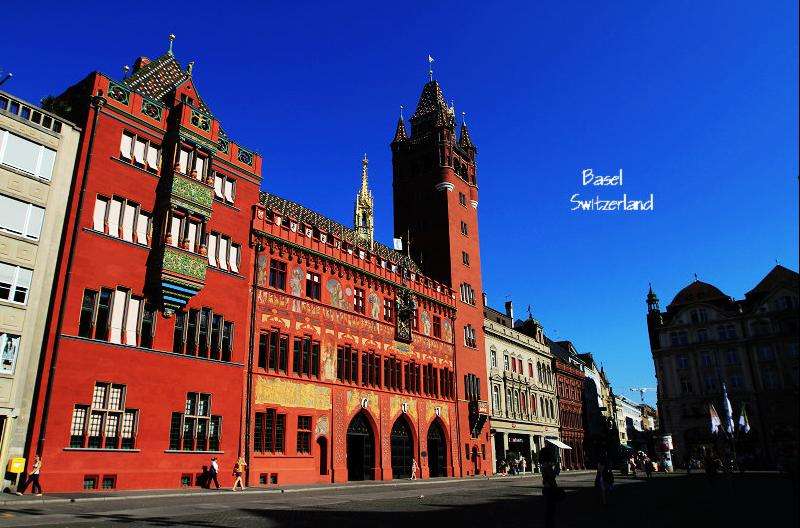

国籍:瑞士

职业:心理学家 精神病学家

主要成就:首创分析心理学

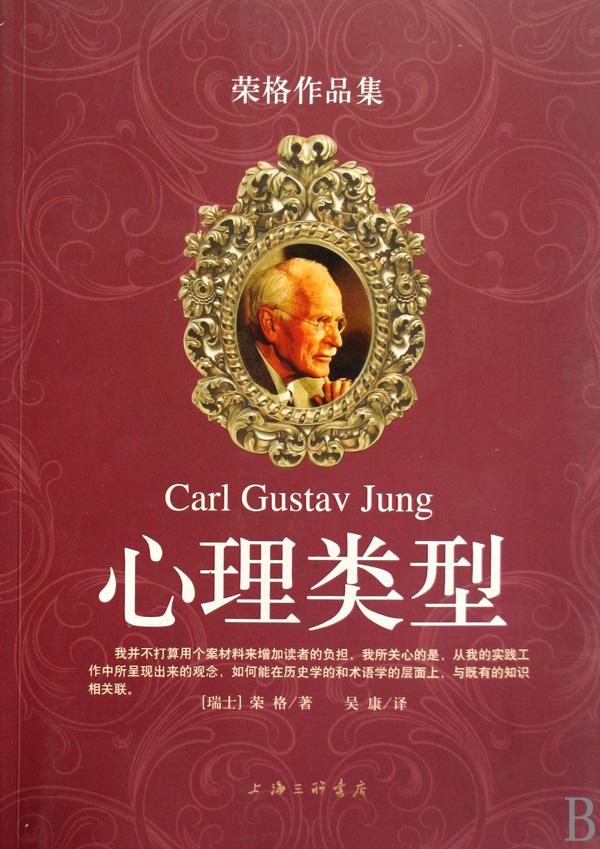

主要著作:《人及其象征》《潜意识心理学》《心理类型学》《分析心理学的贡献》《回忆、梦、反思》《答约伯》等。

成长经历

复杂童年

1875年,荣格出生于瑞士一个叫凯斯威尔的村庄,家族中八个叔叔及外祖母都是神职人员,父亲是一位新教牧师,母亲的性情反复无常,父母关系不和睦,曾有两个哥哥但都幼年早夭。自小荣格便是个腼腆而忧郁的小孩,他大都是和自己作伴,常常以一些幻想游戏自娱。

1881年,6岁的荣格开始上学,父亲同时教他拉丁文。因为和同学们的相处,荣格慢慢发现家庭之外的另一面。多年之后回想起来,他将自己分成了两个人格 ~ 一号和二号。一号性格是表现在每天的日常生活中,此时的他就如同一般的小孩,上学念书、专心、认真学习;二号人格犹如大人一般,多疑、不轻易相信别人,并远离人。

1887年,12岁的荣格被人推倒受伤,此后数月内荣格经常陷入昏厥状态,其父母四处延医但不得治愈,之后荣格却通过自己意志力治愈自己的怪病。荣格将其称为经历一次“精神官能症”。同一时期内,荣格的一号人格成为主人格,二号人格则慢慢消失,期间他开始接触西方哲学史包括叔本华的著作。

求学与就业

1895年,荣格进入巴塞尔大学主修医学。在校期间曾发表了关于神学和心理学的演说,大一时,他对某位神学家论述精神现象的书发生了浓厚的兴趣,毕业后,荣格选择精神医学方面的课程和临床实习,但他对课程内容并不是十分感兴趣。

1900年,他在苏黎世的伯戈尔茨利精神病院谋得了助理医师的执照,导师是布雷勒,并且开始接触佛洛依德的心理学理论。

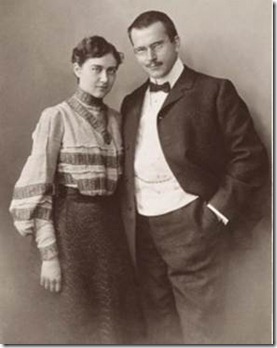

1903年,荣格发表毕业论文,题为《心理学与超自然》,同年他与妻子艾玛成婚,尽管他们婚后育有五个子女,但荣格婚后绯闻不断,其妻1955年过世。配图1.2.2荣格夫妇

1904年至1905年,荣格积极地参予由布雷勒领导的有关于早发性痴呆(后改为精神分裂症)的实验计划。在布雷勒的指导下,荣格进一步的发展了“字词联想”的测验方式。此后他尝试将电压检流计探测皮肤和和线的方式来量度病患们的心理状态,试着将“字词联想”测验用于侦测罪犯上。

1905年,荣格升任苏黎士大学的精神医学讲师,并在同年升格为精神科医院的资深医师,主讲精神心理学,也讲授弗洛伊德的精神分析以及原始人心理学。

六年“父子”

-

自1907年两人正式会面,荣格与弗洛依德进行了长达6年的紧密交往与合作。对荣格而言,弗洛伊德是他所遇见最重要的人。对弗洛依德而言,荣格非犹太人的背景正好可以破除只有犹太人才关心心理分析的偏见,而他在伯戈尔茨利医院的心理医疗背景和经验,更让他成为心理分析阵营的新星,他十分器重荣格,称荣格为“我亲爱的儿子”,希望他继承自己的事业,认为“当我所建立的王国被孤立的时候,惟有荣格一个人应该继承它的全部事业”。

-

1906年,荣格发表有关于字词联想的研究结果:Studies in Word Association,并将之寄给弗洛伊德,为自己带来了一个新的转折点。

1907年3月,荣格与弗洛伊德两人正式在维也纳会面,两人进行了长时间且深入的交谈。

1908年荣格任心理分析与精神病理研究年鉴编辑。

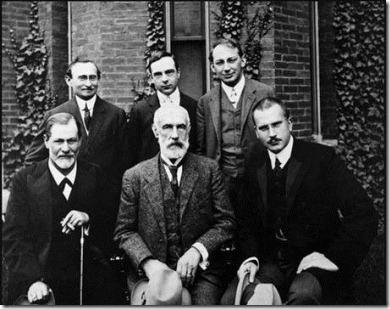

1909年荣格随弗洛伊德及心理学家弗伦齐来到美国,参加在克拉克大学举行的的心理学会议。

1910年荣格被推选为国际心理分析学会会长,也是该协会第一本心理分析期刊的主编。同时荣格开始准备论文《无意识心理学研究》,其中阐述了他与弗洛伊德在心理学研究方面的差异,两人之间的分歧日益加剧。除了对心理学的看法不同之外,弗洛伊德如父亲式的权威也让荣格开始无法忍受。

1912年弗洛伊德到荣格所居附近克罗伊茨林根访友竟未顺便拜访后者,荣格对之大为愤慨。此后不久荣格再次赴美在福德曼大学作了数次演讲,公开驳斥了弗洛伊德的性本能学说,相关内容之后汇总到他同年著作《心理分析理论》一书中。同年11月两人在慕尼黑见面,商讨心理分析杂志事宜,讨论期间弗洛伊德突然昏倒。同年荣格出版了《无意识心理学研究》,标志着他与弗洛伊德的彻底决裂。

1913年9月,慕尼黑第四届国际心理分析学大会是两人最后一次会面,会上荣格作了有关人格内倾与外倾方面的演讲。

(左一弗洛伊德 右一荣格)

“父子”决裂

-

荣格与弗洛伊德正式决裂后,开始发展自己独树一帜的心理学理论。荣格的分析心理学中的集体无意识理论可以解释其他心理学流派所无法解释的现象,如宗教问题、神话、象征、超感官知觉等。他把众多的人类活动都包含在这一理论之中,在历史、文学、人类学、宗教以及临床心理学领域产生了深刻和无比深远的影响。

-

1914年,跟弗洛伊德决裂之后,荣格的学说遭了严厉地批评,个人精神方面也出现了问题。他辞掉了职位,开始了一连串的旅行,并专心地去探讨自己的潜意识。

1916年,荣格开始为自己的研究结果出版著作应邀演讲,在巴黎就自我和潜意识的关系发表了一次讲座,此后他又在1923年和1925年作了类似的讲座。

1918年,他从诺斯替教派(亦译“灵智派”、“神知派”)作家的作品和炼金术中得到灵感,开始以一个全新角度研究意识心理学。

1921年,荣格出版了《心理类型》一书,探讨意识头脑对于世界可能产生的态度,此书出版后荣格在心理学界名声大振。

-

1924年至1925年,荣格赴美,在新墨西哥附近旅行并访问当地印第安人。1925年10月荣格出发去非洲探险,途经肯尼亚和乌干达等地,最后到达埃及。

1928年,荣格与理查德·威廉合作研究炼丹术和曼茶罗象征,取得了丰硕的成果。他的思想豁然开朗,《金花的秘密及评论》也于1929年出版,其理论受到了心理学界的欢迎。

1932年至1942年,荣格任瑞士苏黎世联邦理工大学教授,期间,1930年担任心理治疗医学学会的副主席,1933年任主席。1934年又创立国际心理治疗医学学会并任主席。从1933年起,学会每年都在瑞士阿斯科纳召开研讨会。此外,荣格还不断地被无数世界各大知名大学、科学院及学术团体授予荣誉博士称号。

1934年,希特勒上台后,荣格曾撰文反对反犹太人的言论。

1938年,荣格接受英国政府邀请,参加印度加尔各答大学校庆。在那里,荣格更多地接触接触到了东方文明、佛教及印度教的内容,他对炼金术与宗教的研究继续深入。

-

1939年二战爆发,荣格辞去国际心理治疗协会主席一职,之后他在瑞士长期从事有关人格心理学研究和心理学治疗工作。由于身体原因,荣格于1942年辞去苏黎世瑞士联邦理工大学职位,之后他又出版了多本有关心理学与炼金术的著作。此外,荣格经常举办研讨班,分别用英语和德语授课,其中不少人成为第一代荣格人格分析心理学家,也成为1948年在苏黎士建立荣格学院的基础。

1944年荣格突发心脏病,之后其精神状况恶化,休养了近一年时间才康复。

1945年二战结束,荣格离开瑞士,到世界各地访问演讲,期间还出版了《心理学与宗教》引起了宗教界的强烈反响。同时荣格在二战前后有关犹太人的言论也遭到非议,不少学者甚至认为他是反犹太人分子。

1946年至1952年,尽管荣格长期卧病在床,身体每况愈下,但他仍然出版了四部著作《论精神的实质》《埃里恩:自身的现象学研究》《答约伯》及《共时性:相互关联的偶然性原理》,其着重以人格心理学思想对宗教进行深入的剖析与探讨。

“父子”对比

-

弗洛伊德与荣格都是负有非常不同使命的先知,弗洛伊德看到的是浩瀚的力量横扫一切,人世也不免罹难,只能略做些敷衍塞责的抗议,然而在荣格看来,“有不断扩大的领域容许同那庄严而神圣的东西进行直接的接触,有一种患者和医生都甘愿接受的鼓励,自由无阻地朝着神秘追求的方向运动。”人们或许会这样设想,前者是一位坚定的人物,“勇敢地对抗着一个异于宇宙的虽然宏大却凄凉萧瑟的力量”,对于这个宇宙,人类只可能提出局部而有限度的防御;而后者却是一位通往极富挑战性的世界的向导,在他看来,对于这个世界,人类是真正与之协调一致的。

——心理学史家墨菲 -

人们大大低估了荣格理论的价值,究其原委,主要是由于荣格不能用更简明易懂的术语来表达自己的思想。在写作方面,弗洛伊德有着巨大的优势,他的文章确实写得非常透彻而有说服力,因而他容易止息批评,令读者折服。荣格强调人性中与生理相对立的精神诸方面,这就与弗洛伊德对躯体的过分迷恋形成了一种重要而且必要的比照。人们很容易对荣格失去耐心,感到他那些神秘的偏见,他那种共时性的观点,还有充斥于他自传中的那些鬼神都让人特别难以接受。但是,他关于内倾与外倾人格的思想、关于心理有自我调节机制的设想、对个性化过程的描述以及他对于精神分裂可以通过象征性的方式治愈的信念,都具有极为深远的意义。

——心理学家斯托尔

人格整体论是荣格分析心理学的核心理论。荣格把心灵当作为心理学的研究对象。他认为,心灵是一个先在性的概念,与精神和灵魂相等。心灵是人的—切软件内容的全体,如思维、情感、行动等一切意识的、潜意识的内容。人格的原始统—性和先在整体性,不仅在理论上追求心灵整体综合,而且在临床上要求恢复人格完整,因此分析心理学的方法论实质上是一种整体论。

人格结构

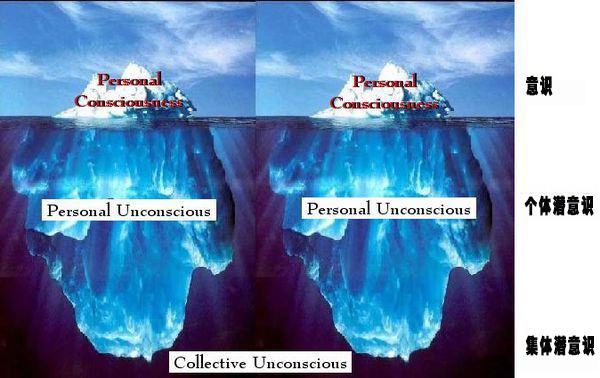

在荣格看来,心灵或人格结构是由意识(自我)、个体潜意识(情结)和集体潜意识(原型)三个层面所构成。

意识

人格结构的最顶层,是心灵中能够被人觉知的部分,如知觉、记忆、思维和情绪等,其功能是使个人能够适应其周围环境。自我是意识的中心、自觉意识和个体化的目的所在。

荣格认为意识是心灵中很小的一部分,具有选择性和淘汰性。正是出于自我才保证一个人人格的统一性、连续性和完整性。个体潜意识

人格结构的第二层,包括—切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验以及属于个体性质的梦等,相当于弗洛伊德的前意识,可以进入意识内我领域。荣格认为个体潜意识的内容主要是情结,即一组组压抑的心理内容聚集在—起的情绪性观念群,如恋父情结、性爱情结等。它决定着我们的人格取向和发展动力。

荣格认为情结的作用是可以转化的:它既可以成为人的调节机制中的障碍,也可以成为灵感和创造力的源泉。情结来自先在的超个体的共同的心理基础。集体潜意识

人格或心灵结构最底层的潜意识部分,包括世世代代活动方式和经验库存在人脑结构中的遗传痕迹。不同于个体潜意识,它不是个体后天习得,而是先天遗传的;它不是被意识遗忘的部分,而是个体始终意识不到的东西。集体潜意识的内容是由全部本能和它相联系的原型所组成,本能与原型相互依存,本能是原型的基础,原型则是本能内身的潜意识意象。由于人类遗传下来的原型就不需要借助经验的帮助即可使个人的行动在类似的情境下与他的祖先的行动相似,”艺术家的创作如有神助”就是原始意象起着一部分的作用。

原型理论

集体潜意识的主要内容是原型,原型有四种最为突出。-

人格面具

指人所扮演的不是他本人性格的某种性格。是每个人的人格中具有的原型之一,是人公开展示的一方面。荣格认为人可应用不同的人格面具以适应不同情境,以使别人对他有好感和得到社会的承认,因而也被称为顺从原型。人格面具在整个人格中有有利的一面,也有不利的一面,如扮演一种角色,就排斥人格的其他重要方面,也可能由于过度膨胀的人格面具而使自己感到与集体社会的疏远。 -

阿尼姆斯和阿尼玛

两个分别代表女性身上的男性基本特质和男性身上的女性基本特质,它们同人格公开展示的一面——人格面具原型相反,所以被称为做人格的内部形象。人类两性在漫长的岁月中互相交往,积累了极多的经验,从而双方都获得了对方的特征,形成了这两种原型。它们是祖先全部经验印痕的积淀,只存在于无意识之中。荣格认为,正是这种异性特征保证了两性之间的协调和理解,并提供两性交往的参照标准,例如一个男性在和女性交往中所经历的抚养(母亲)、性爱(妻子)、友谊(女友)等各种关系,都容纳在他的阿尼玛之中。两性如果都认识到自己具有异性的特点,将可以得到更加全面的发展,并且更富有创造性。如果对个人身上的异性气质过分压抑,使之始终存留于潜意识之中,保持其原始的未开化的面貌,那就会激发起阿尼玛和阿尼姆斯的报复,阻碍正常人格的形成。 -

阴影

又称黑暗自我,处于人格的最内层,是具有兽性的低级的种族遗传,具有多种不道德的、易于动情的、令人生厌的欲望和活动。阴影迫使人们去干那些通常不容许自己干的事。干完这些行动后,人们通常会说某种东西“缠着我们”了。荣格认为这个“某种东西”就是我们本性的原始部分。

自我:具有两个基本含意,指先天潜在的整体性和代表人格各部分的平衡发展、意识和潜意识的相互渗透,它包括了潜意识的一切方面,起着将整个人格结构整合和稳定的作用。

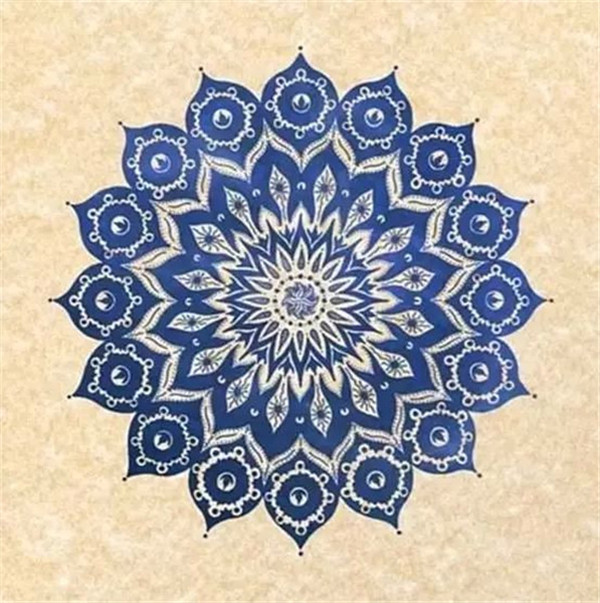

曼达拉:指在不同文化中反复出现的一种象征。荣格把曼达拉图形看作是自我的象征、人格的核心。

荣格认为,个人的人格总是不断地向前发展的,个人、民族的历史经验对人格的形成是有影响的,但更重要的是人总是为未来的目标奋斗,从而达到人格各方面的和谐和完善,荣格把它称为自我实现。

荣格认为人格动力推动人格的发展。他认为心灵的能量来自外界或身体,但一旦外界能量转化为心灵的能量,就由心灵来决定其使用。心理能量是一种普遍的生命力,不是性本能。他借用物理学的能量守恒原则来解释心理,即能量在心理结构中可以转移,并且可以把某一结构的部分特征也转换过去。

-

01

心灵是一个相对封闭或自给自足的能量系统

心灵一旦获得能量,便将它据为己有,由心灵自己来决定如何使用这种能量。心灵只有接收能量的输入口,这就是心灵的封闭性。它只能是相对稳定的,而不能达到完美的均衡状态。 -

02

心理能量是人格的动力

心理能量既可以是意识的也可以是无意识的。心理能量是通过转换来影响心理活动的。它永远不会消失,但能从一种心理内容转换为另一种心理内容,另外,心理能量和生理能量也可以发生相互转换。 -

03

心理值是测量心理能量的标准

心理值可以通过三种方式测量其相对量:

(1)观察一个对各种不同活动对象的选择来判断他的心理值。

(2)观察一个人为达到目标而克服障碍所花费的时间。

(3)记录和分析各种梦幻。

另外,人的心理活动可以通过焦虑、压抑等行为表现出来,也可在情绪、情感中表现出来。因此,用心理电装置测量一个人的脉搏、呼吸和皮肤电反应,也可以判断人的心理值。 -

04

等量原理和熵原理

荣格以此来说明能量在人格结构中的分布和移动情况。等量原理指用于某种心理活动的能量减少或消失,意味着另一种心理活动的能量增加和产生。

熵原理是指心理能量的分布和流动是有方向的,这种方向性是为了优质心灵所有结构之间的平衡。荣格认为精神病人为了逃避无法对付的强烈刺激,便环绕自身建立一层外壳保护自己,正常人则通过各种方式来保护自己,以达到接近“熵的状态”。 -

05

心理能量的前行与退行

前行指人利用日常生活经验来满足环境的需要。在前行过程中每种心理机能都会汲取各种生活经验和心理能量,使人努力与环境条件的要求相一致。

退行是指通过剥夺对立机能的能量,使对立机能的值逐渐丧失,最后用新的机能取代对立机能。其作用是激活那些被意识排除在外的潜意识内容,使之成为一种新的机能。这时新的机能需要对外部环境进行新的适应,导致“里比多”的前行重新开始。人类就是这样不断的通过前行和退行使内心世界得到调整,使心理得到健康发展。 -

06

能量输导系统

心理能量是可以发生能量转换和形态变化的。首先,当一种新的活动模拟本能活动时,本能的能量就会被纳入到这种新的活动中,这就是能量输导。即心理能量必须经过一处能量输导系统,发生能量转换,纳入到新的活动中才能像物理能量那样做功,其次,心理能量是通过模仿或制作的方式进行能量转换的。荣格发现,原始部落以各种仪式和舞蹈来转换心理能量,而现代人则通过“有意志的行为”,用科学和技术把梦想变成现实,从而实现心理能量的转换。

核心理论

- 荣格把人的态度分为内倾和外倾两种类型。内倾型人的心理能量指向内部,易产生内心体验和幻想,这种人远离外部世界,对事物的本质和活动的结果感兴趣。外倾型人的心理能量指向外部,易倾向客观事物,这种人喜欢社交,对外部世界的各种具体事物感兴趣。

- 荣格认为有四种功能类型,即思维、情感、感觉和直觉。感觉是用感官觉察事物是否存在;情感是对事物的好恶倾向;思维是对事物是什么作出判断和推理;直觉是对事物的变化发展的预感,无需解释和推论。荣格认为人们在思维和情感时要运用理性判断,所以它们属于理性功能,而在感觉和直觉时没有运用理性判断,所以它们属于非理性功能。

- 把两种态度和四种机能类型组合起来,构成了八种心理类型。外倾思维型、内倾思维型、外倾情感型、内倾情感型、外倾感觉型、内倾感觉型、外倾直觉型、内倾直觉型。

- 荣格划分的这八种类型是极端情况,实际上个体的性格往往是某种性格类型占优势,还有另外一种或两种性格类型居于辅助位置。

具体分析

-

ET外倾思维型(the extroverted thinking type)

这种类型的人,既是外倾的,又是偏向于思维的,他们的思想特点是一定要以客观的资料为依据,以外界信息激发自己的思维过程。例如,机器是怎样开动的、为什么水加热到一定温度就会变成蒸气等等。科学家是外向思维型,他们认识客观世界,解释自然现象,发现自然规律,从而创立理论体系。荣格认为,达尔文和爱因斯坦这两位科学家在思维外向方面得到了最充分的发展。外倾思维型的人,情感压抑,缺乏鲜明的个性,甚至表现为冷淡和傲慢等人格特点。

-

IT内倾思维型(the introverted thinking type)

这种类型的人,既是内倾的,又是偏于思维功能的。他们除了思考外界信息外,还思考自己内在的精神世界,他们对思想观念本身感兴趣,收集外部世界的事实来验证自己的思想。哲学家属于这种类型。荣格指出,德国哲学家康德是一个标准内倾思维型的人。内倾思维型的人,具有情感压抑、冷漠、沉溺于幻想、固执、刚愎和骄傲等人格特点。

-

EF外倾情感型(the extroverted feeling type)

这种类型的人,既是外倾的,又是偏于情感功能的,他们的情感符合于客观的情境和一般价值。荣格指出,外倾情感型的人在"爱情选择"上,表现得最为明显。他们不太考虑对方的性格特点,而考虑对方的身份、年龄和家庭等方面。外倾情感型的人,思维压抑,情感外露,爱好交际,寻求与外界和谐。

-

IF内倾情感型(the introverted feeling type)

这种类型的人,既是内倾的,又是偏向于情感功能的。他们的情感由内在的主观因素所激发。内倾情感型的人,思维压抑,情感深藏在内心,沉默,力图保持隐蔽状态,气质常常是忧郁的。

-

ES外倾感觉型(the extroverted sensation type)

这种类型的人,既是外倾的,又是偏向于感觉功能的。他们头脑清醒,倾向于积累外部世界的经验,但对事物并不过分地追根究底。外倾感觉型的人,寻求享乐、追求刺激,一般他们的情感浅薄、直觉压抑。

-

IS内倾感觉型(the introverted sensation type)

这种类型的人,既是内倾的,又是偏于感觉功能的,他们远离外部客观世界,常常沉浸在自己的主观感觉世界之中。外倾感觉型的人,知觉来自外部世界,是客观对象的直接反映;内倾感觉型的人知觉深受自己心理状态的影响,似乎是从自己的心灵深处产生出来的,他们艺术性强、直觉压抑。

-

EN外倾直觉型(the extroverted intuitive type)

这种类型的人,既是外倾的,又是偏于直觉功能的,他们力图从客观世界中发现多种多样的可能性,并不断地寻求新的可能性。他们对于各种尚孕育于萌芽状态但有发展前途的事物具有敏锐的感觉,并且不断追求客观事物的新奇性。外倾直觉型的人,可以成为新事业的发起人,但不能坚持到底,荣格认为,商人、承包人、经纪人等通常属于这类型的人。

-

IN内倾直觉型(the introverted intuitive type)

这种类型的人,既是内倾的,又是偏于直觉功能的。他们力图从精神现象中发现各种各样的可能性。内倾直觉型的人,不关心外界事物、脱离实际、善幻想、观点新颖但有点稀奇古怪。荣格认为,艺术家属于内倾直觉型。

荣格认为,心理发展的最终目标是个性化,其中要经过一系列的发展阶段。他早年把人生划分为四个阶段:(1)人生第一年;(2)童年期到青春期;(3)青春期到整个成年期;(4)老年期。

-

从出生到童年期,最初是无序阶段,儿童只有零散、混乱的意识;然后是君主阶段,儿童产生了自我,出现了抽象思维的萌芽,但缺乏内省思维;最后是二元论阶段,儿童出现内省思维,自我被分为主体和客体,儿童逐渐意识到自己是一个独立的个体。

- 20世纪伟大的心理学家:卡尔·荣格

- 疯狂与神性:荣格的《红书》

请选择!

好的